鷲見友佑 スクリーニング展「CONTENA」[ 1/20 (Fri) – 1/22 (Sun) ]

この度 TAV GALLERY では、鷲見友佑による最新の映像作品《CONTENA》のスクリーニングを 1月 20日(金)~ 22日(日)の3日間で開催いたします。

鷲見友佑は、近作の《bind》やNew Balance「PARALYM ART 9BOX COLLECTION」で制作した装身具、あるいはファッションブランドHATRAのアクセサリーピースの制作など、プラスチック製品を用いた装着可能な作品で知られています。しかし、鷲見の制作には、それらが「身につけられるもの」であるのと同時に、そもそも身体が何かをつけることで別のものに変容するということ、あるいは何かを憑依させることのできる媒体であるということが根底にあります。

インターネットやゲームにおいて自身の分身であるアバターが代替可能なものであるように、現実における私たちの身体についても「装身」を通じて「変身」の可能性を模索することができるでしょう。鷲見の作品は、プラスチックという素材と3DCGに共通する表面性および中空性を手がかりに、此岸(リアル)と彼岸(ヴァーチャル)を行き来することで、「包装」ないし「装飾」というテーマから現代における空虚な身体性を問い直していると言えます。

本作は、今日における儀式の場として、TOPPAN VIRTUAL HUMAN LAB.(凸版印刷株式会社)のサポートのもと、高精度の人体計測(3Dスキャン)が可能な装置「ライトステージ」を舞台に撮影されました。日本伝統音楽を研究する kengoshimiz が音響を担当するのを筆頭に、石垣星児(写真)や 北原成貴(映像)、藤田卓見(演出補助)など、鷲見と同世代の感性も結集。鷲見の活動を研究対象とし、本作における共同研究者でもある山野井千晶によるリサーチの成果も併せて展示します。鷲見友佑が提示する新たな身体のフェーズを是非ともご覧ください。

TAV GALLERY STAFF

開催概要

名称:鷲見友佑 スクリーニング展「CONTENA」

会期:2023年1月20日(金)- 1月22日(日)

会場:TAV GALLERY(東京都港区西麻布2-7-5 ハウス西麻布4F)[080-1231-1112]

時間:13:00 – 20:00 (有料) ※パンフレット付き/予約不要

入場:¥1200-

主催:一般社団法人TAV

CONTENA 制作スタッフ

執筆 / リサーチ / 記録:山野井千晶

音響:kengoshimiz

写真撮影:石垣星児

映像撮影:北原成貴

演出補助:藤田卓見

ヘアメイク:李静文

記録:森洋介

協力:室諭志(株式会社ロフトワーク MVMNT Unit / NEWVIEW CYPHER)、Upload AIR

企画・撮影協力:TOPPAN VIRTUAL HUMAN LAB. (凸版印刷株式会社) [田邉集、上田直希、立花大次郎、内野泰敬、中野翼]

鷲見友佑 / YUSUKE WASHIMI

1996年 静岡県 出身

2019年 武蔵野美術大学造形学部空間演出デザイン学科ファッションコース 卒業

2022年 武蔵野美術大学大学院造形研究科美術専攻彫刻コース 修了

主な活動歴

2022年 [展示] 「ART AWARD TOKYO MARUNOUCHI 2022」 (丸ビル)

2022年 [空間ディレクション] 野外音楽フェス「membrane」 (平山キャンプ場)

2022年 [PR] New Balance「PARALYM ART 9BOX COLLECTION」 (ニューバランス原宿)

2022年 [展示] 「KUMA EXHIBITION 2022」 (ANB Tokyo)

2021年 [展示] 「P.O.N.D. 2021 ~パルコで出会う、まだわからない世界~ 」 (渋谷パルコ)

2021年 [展示] 「彫刻と対話法VII プールに行く日」(HIGURE 17-15 cas)

2021年 [ファッションデザイン] 雑誌「EQ MAGAZINE 01」 (Shime, inc.)

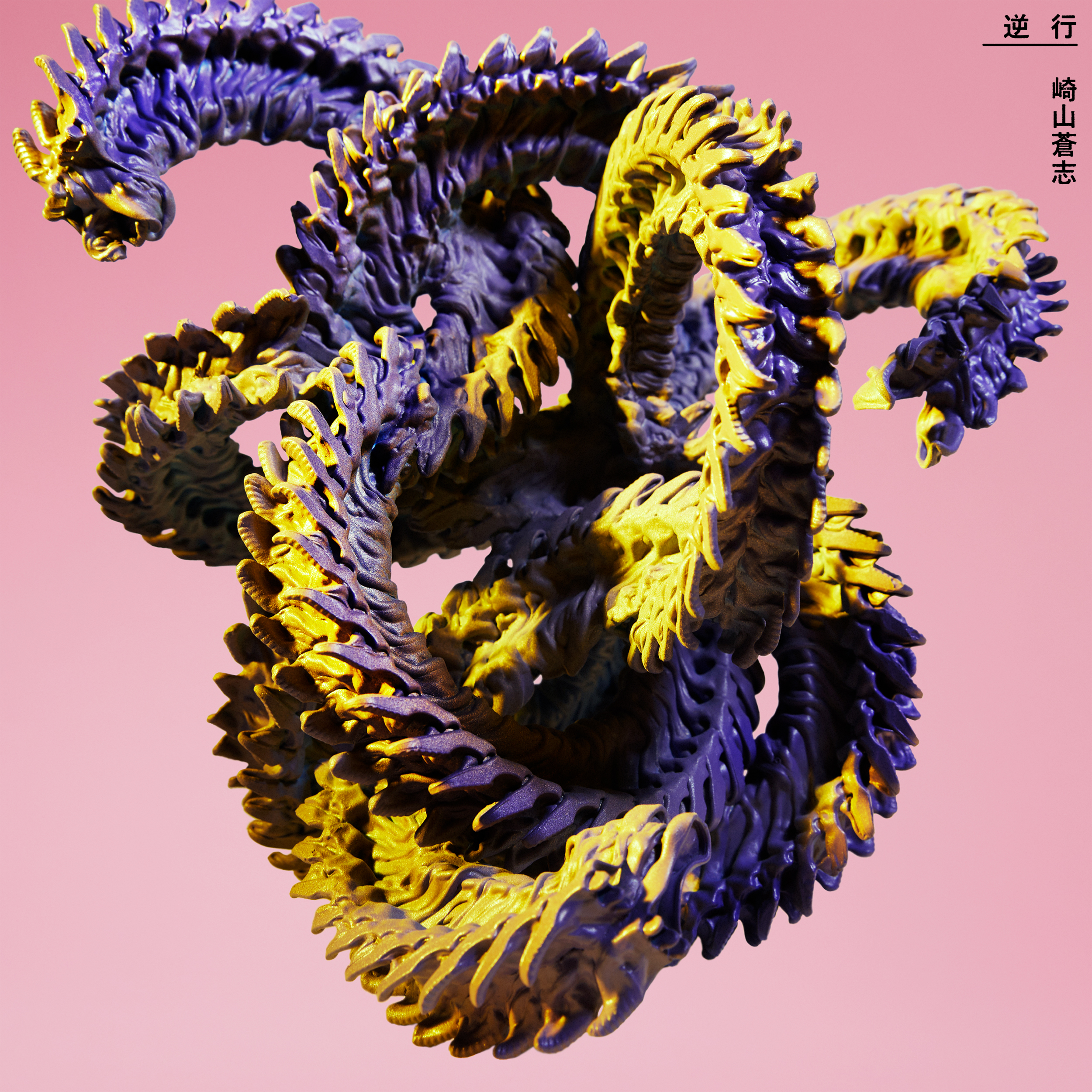

2021年 [ジャケットアートワーク] 崎山蒼志「逆行」 (株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント)

2019年 [展示] 「SHIBUYA STYLE vol.13」 (西武渋谷)

2019年 [衣裳] Tianzhuo Chen「TRANS」 (木木美術館、中国)

2019年 [アクセサリ] HATRA「SS2020 TUNER」

賞歴

2022年 野口玲一賞(ART AWARD TOKYO MARUNOUCHI 2022)

助成

2021年 公益財団法人クマ財団 5期奨学生

《bind》

写真撮影 : 石垣星児

崎山蒼志《逆行》

クリエイティブディレクション : 中村雷太

アートディレクション&デザイン : 大澤悠大

写真撮影 : TAKASHI KAMEI

《volverg》

写真撮影 : 石垣星児

本展に寄せて

ずっと灰色の雲間から

山野井千晶

私の職場のデスクの周りには、たくさんの小さくてかわいいキャラクターのソフビ人形が置かれている。ある日、私はその下部に空いた穴を見つけた。私は何気なく、その穴を覗いてみた。ボコボコとしていて、白一色で、私はその表面だけをみて、そこにたましいのようなものをみとめていたことに気がついた。漫画やアニメに存在するキャラクターを、私が勝手にそこに詰め込んでいたのだった。イメージの裏側をのぞき見る行為は、それが実は「空っぽ」であることを印象付ける。表面のイメージが、その内面まで私に幻視させ、愛着を抱かせていたのである。

では、人間に対してはどうだろうか?そこに何かかわりがあるだろうか?人間の外側を見ても内容物を見ても、その精神内部を見ることは叶わないだろう。見ることはたいていの場合、非常に一方的なコミュニケーションであるように思える。こうしたような、見る-見られる主体のありかたと、装われる身体の諸力について、今回TAV GALLERYにて展示される《CONTENA》は鷲見なりの考えを指し示すだろう。大学ではファッション、大学院では彫刻を専攻してきた鷲見の経歴から考えると、《CONTENA》はファッションの分野からは衣服であり、映像はファッションショーとしてとらえられるかもしれないし、彫刻の分野からはプロセス・アートや身体を台座とした彫刻としてとらえられるかもしれない。しかし一方でそのどちらでもない、ひとつのジャンルや定義から逃れ出ようとする、異様なものでもある。本作は様々な状況や概念、鷲見自身の経験が重ねあわされており、一見のみでそれらを把握することは困難である。私はTAV GALLERYにおける展示は、何名かの人員と「ライトステージ」という機械によって実現された、ある特異な儀礼の「記録」や「残滓」が結実したようなものだと考えている。私は《CONTENA》における共同研究者として、構想から上演、展示まで、全体の流れを目撃した。本テキストを通して、《CONTENA》という作品を成り立たせる要素の一部を伝えたいと思う。これを、鑑賞者として本作をみるひとに向けて、撮影場所となった「ライトステージ」という特殊な場所から、日本のコンテンツ産業、そして鷲見自身の制作のあり方へ、一歩ずつクローズアップし、全体像を見渡そうとする、非常に省略された地図のようなものとしてとらえていただきたい。

2 ライトステージとフォトグラメトリ

まず、儀礼の場から注目してみる。映像の撮影場所はTOPPAN VIRTUAL HUMAN LAB. (凸版印刷株式会社)が有するライトステージである。ライトステージは18台のカメラと346個の光源装置によって構成されており、人間の顔の高精細なデータ化に優れ、実在の人物を3DCGによって迫真性をもって再現することができる。ここでは、立体を様々な角度かつ様々な光源環境の下で撮影(スキャン)した複数の写真から、コンピュータを使用してポリゴンとテクスチャを生成し、立体的な像を作り上げる「フォトグラメトリ」という技法が使用されている。ライトステージは立体に自由な光を当てて写真の撮影を行うための舞台であり、TOPPAN VIRTUAL HUMAN LAB.におけるそれはそのために球状となっている。

《CONTENA》の映像では、鷲見自身がライトステージの中央に座り、黄色のパネル用養生カバーを一本ずつ受け取っては、身体に梱包用ラップで装着していく。途中でスキャンが行われ、そのたびに鷲見の頭部のスキャンデータが画面上に現れ、テクスチャが付されて別のスキャンデータと重なる。

フォトグラメトリは立体を平面にして、もう一度仮想空間で立体にする技法である。つまり、そこは身体という肉と骨の詰まった立体を、表面のみのイメージ情報として処理し、三次元(現実)を二次元(非現実)に移し変える境界にある、乗り物やゲートのような場所である。加えて、周囲を取り囲むように光源があることから、鷲見自身の身体やカバーの陰はうすく見えづらくなっている。鷲見の身体はプレーンな色面に近づくことで漫画やアニメの中のキャラクターの様相を呈することとなる。このことから、機能的にも物理的にも、ライトステージは人間を仮想の空間・時間に移送する、特殊な場所といえる。

鷲見がライトステージという場所を選んだ理由は、こうした場の力に魅了されたためである。そこでは鷲見がかねてより待望してきた、非現実へのゲートが開かれる。しかしそれだけならば、鷲見は自身の身体をわざわざ装飾する必要はない。なぜなら、身体の顔部分をその質感まで精密にスキャンできるライトステージにおいて、何かを身に着けることはスキャンを妨げることに他ならないからだ。本来ライトステージにおいては黒いものや光沢のあるものは光の反射の影響でスキャンが難しくなるため、着用は適さない。鷲見が選んだ黄色のカバーやラップはフォトグラメトリの進行を妨害し、スキャンをコントロール不可の状態に陥らせる。

実際、映像の中に登場する頭部のスキャンデータは、上演中の映像と見比べてわかるように、ゆがめられて出力されている。カバーの装着によって物理的に盛り上がった部分は、データの上では融解したようにえぐれてしまっている。テクスチャに関しては、物質の表面のみを生々しく機械的に貼り付けているのに対して、ポリゴンの上では人とものが相互に融合介在してデータ全体を形成している。ぐるぐると回転して裏側も見せるデータは、私がソフビ人形の裏側を覗き見たときと同じ感覚を抱かせる。非現実の世界にたどり着いたそれは、鷲見自身というよりは、不十分にとらえられた空っぽの外殻である。

3 プラスチックとテクノ-アニミズム

熱を加えることで変形し、形状の自由度が高く、型を作って大量生産することに耐え、製造コストの安いプラスチック製品は、私たちの生活のいたるところにある。それらは多くの場合、なんらかの目的をもって大量生産されたものである。本作で使われた黄色のカバーは往来などで金属のパイプや看板のふちに人間がぶつかってけがをしないよう養生するためのものであるし、梱包用ラップは荷物をまとめる際などに使われる。日々、人間に対して勤労するこれらのプロダクトに、本来の使用用途でない身に着けるという役割が本作ではむりやり与えられている。

鷲見は《CONTENA》を制作するうえで、「ものとして完成させること、のこりすぎてしまうことへの違和感」から、上演を行い、その記録映像やスキャンされたデータを作品として展示するに至った。本来、彫刻やアクセサリーに用いられるような金属や木、石といった強固な素材は、時間の流れも存在の重みに変えていくような永遠性をもつ。それに対して鷲見が普段制作に用いるプラスチック製の既製品・日用品は多くの場合数十年とはもたず、裂けたりぼろぼろと崩れて壊れてしまう。そうなれば新しいものに変えたり、使い捨てるような刹那的なものである。

鷲見がこうしたプラスチック製品を素材に選ぶ理由として挙げているのが、ソフビ人形やガンプラなどのホビー産業と深いつながりをもつということである。軽く、様々な色や形にすることが可能なプラスチックは、子供のおもちゃの材料としてひろく使用されている。戦隊ヒーローのベルトや剣、トレーディングカードゲーム、そうした商品を通して非現実の世界に遊ぶ経験のありようが、いまも鷲見を貫いているとしたら、使い終わった後のそれが日ごとに劣化することに不快感を抱くことは想像に難くない。プラスチックは私たちにとって日常のなかにあるものだが、一方で鷲見にとっては心躍る、いわば現実を忘れるトリガー的マテリアルである。彼を触発するその輝きの強度はフィクションがみせる幻影の強さを反映する。プラスチックでできた作品が傷んでいくことは、現実の時間をつきつけ、夢から覚まさせる。フィクションという高次で不変であるものが、現実世界に落とされて朽ちていくことを惜しみ、今回、鷲見は映像やスキャンでの記録という形式を選んだといえる。

文化人類学者のアン・アリスンは、『菊とポケモン : グローバル化する日本の文化力』(実川元子訳, 新潮社, 2010年)において、「日本的」消費の形とエンターテインメントのスタイルとして、「現実世界と異世界が複雑に絡みあい、相互に行き来することが可能で、理性的な、もしくは認識できる方法ではとらえられない様々な存在によって動かされているとする美学」が働いており、それによって「多種多様で交換可能な(機械の/有機体の/人間の)部品や部位のブリコラージュによって成り立っている」とした。また、彼女は日本の漫画やアニメが画面内のみならずあらゆるグッズやサービスにいたるまでメディアミックスに生活に浸透している特殊性を指摘した。このような状況において、彼女は世俗的な消費者アイテムに人間性と有機的な生命を感じ、精神性を吹き込むという現代日本人の感性が生れ出ているとして、それを日本の娯楽商品においてメカが中心的役割をはたしてきたことから、「テクノ-アニミズム」と呼んでいる。機械やキャラクターそのものだけでなく、キャラクターのイメージをもつおもちゃ、ぬいぐるみなど、無生物の物体に精霊崇拝的な特性をみとめるこのニューエイジのアニミズムは、1996年に生まれバブル崩壊後の不況の中多大な発展を遂げてきた漫画やアニメを全身に受けて育ってきた鷲見にとって、プラスチック製品に愛着を持ち続ける構造を説明する、ひとつのカギといえるだろう。このことが、彼にプラスチックの使用を選ばせ、本作において彼なりの装いのかたちを打ち立てることとなった。

4 装いと儀礼

アリスンは高度なテクノロジーを発展させた資本主義社会の日本においては、共同体、親、過去から切り離される疎外感を癒す手段こそが漫画やアニメというファンタジーであり、そうしたキャラクターイメージを投影した商品を通してアイデンティティを得るとしている。では、どのような商品が鷲見の創作の根源となるアイデンティティや現実のとらえ方に影響を及ぼしてきたといえるだろうか。

漫画やアニメのほか、そのひとつにライトノベルがあげられる。批評家で作家の東浩紀は、著書『ゲーム的リアリズムの誕生 動物化するポストモダン2』(講談社, 2007年)において、評論家でライトノベル作家でもある大塚英志が導入した「まんが・アニメ的リアリズム」という概念を取り上げている。これはライトノベルの創作手法として、漫画やアニメの世界の中に存在する虚構(仮想現実)を「写生」することであり、そこに新しい「リアリズム」を見出すという主張である。東はこの特異な文学に対して、オタクたちが「なにをリアルと感じることにしているか、という社会学的な現実性」に注目した。彼は社会学者の稲葉振一郎の言葉を引用しながら、漫画、アニメ、ライトノベル、特撮などが社会全体に様々なメディアを通して広く流布したことで、仮想現実のデータベースの集積の存在が、ほとんど現実世界の代替物にまで発達したことから、コミュニケーションの効率化のために、オタクたちがむしろ仮想現実をリアルだと感じることにしている、とした。

鷲見は大学時代、「なぜフィクションが現実ではないのか?なぜ現実がフィクションではないのか?」という分裂症的構えで日常をすごしながら、そこに非現実が立ちあらわれる瞬間を探求してきたという。彼は漫画、アニメ、そしてライトノベルの世界に人よりも多くふれてきたし、いまもそうであるように見える。仮想現実をリアルだと感じることにされている共同体のなかで、そう思い込むうちにそうなったのか、生来的にそうであったのかは定かではないが、鷲見の作品は鷲見自身がフィクション世界と現実世界の間に生じる差異に圧倒的な違和感を感じ、その境界に立とうとして制作されてきたものであった。

それゆえに、鷲見は肉体を重視する。彼は自分の肉体ありきの現実世界と、記号化されたフィクション世界の中立点を、プラスチックの既製品をつかった多様に変容する質量のある「装い」を作り上げることで探ってきたといえる。大塚はライトノベルは起点としての「私」が存在せず、身体をもたない架空のキャラクターだけが登場する「キャラクター小説」であるとした。記号的なものや仮想的なものに覆いつくされている現代において、ライトステージを通して人間の身体もまた記号化することができる。そしてそこに記号人格(キャラクター)をうめこむ。対して鷲見の装いは、(コスプレとは違ったやり方で)「生きている」人間になんらかの輝かしいキャラクターのようなエフェクトを付与する。今回は黄色カバーとラップによって、光背や天衣、宝冠のような装いを作り上げた。それは哲学者の鷲田清一が考えたように、本来空っぽである「わたし」を、生成していくための衣服ともとらえられる。

《CONTENA》において、鷲見は自分自身の欲求と、制作のプロセスそのものを残そうとしたといえる。フィクションへのトリガーとしてのプラスチック製品を使って、身体を徐々に覆い隠し、生きながら自分自身をキャラクターへと近づけていく。身体をスキャンして立体データという中空のいれものをたちあげる一方で、自らの身体に別の何者かを憑依させ、自分ではない何者かに生成する。こうした制作のありかたは、ある意味現実から目を背ける、自己目的的な児戯ともとらえられるかもしれない。しかし興味深いのは、鷲見は《CONTENA》において、一切芝居がかった動きをみせず、非常に淡々と身体に黄色いカバーを装着し続けることである。それはたしかに自分ではない何者かに変容しようとする動作であるのだが、鷲見はそれを演じたり、または想像した上で自己を別のものに同一化するのでもない。鑑賞者のなかには、最後に頭からカバーをはずす鷲見が、最初とは別のものになっているのではないか、、と感じるひともいるかもしれない。それは単なる遊びやなぐさめにしては真実性が強いようにみえる。《CONTENA》は、鷲見が一から作り上げた儀礼である。本作において鷲見は、身分や役割に規定され、政治的・法的・経済的に構造化された社会という現実に対して、自らが作り上げた儀礼を通して神のようなものになろうとしているように見える。もはや現実と非現実という二項対立にひっぱられるのではなく、神として、あらたな現実、つまり社会秩序や共同体の根源を作り上げている。鷲見は《CONTENA》の儀礼を通して、鷲見にとっての真実のメタ・メッセージを発しているのである。

5 平地人を戦慄せしめよ

今まで述べてきたように、鷲見が身に着けられるものを制作してきた理由の一つに、日常に非日常を持ち込みたいという欲求がある。そしてその欲求の理由の一つに、幼いころから夢中になってきた日本のコンテンツ産業がある。彼はどうすれば今生きている身体のままそこに至るかを、常に息を切らせて探し回っている。非常に個人的に見えるこの欲求にたいして、今回、たくさんの協力がついたというのは、そうした欲求をもっているひとが少なからずいるということだろうか。儀式的動物としての人間の原理は、構造主義者によって一般に人間精神に内在する、人間の目覚めた能力とみなされているが、それは技術の進歩によって様態を変えてきているように思われる。仮想現実が現実世界とほとんど同等なまでになってきた今日、テクノ-アニミズムはひとびとの感性の背後にぴったりとくっついている。

「願はくは之を語りて平地人を戦慄せしめよ」とは、柳田国男の『遠野物語』の序文にあるよく知られたフレーズである。明治時代、日本が近代化へ日進月歩するころ、異形のものに対する信仰は日本の原始的な部分として軽んじられていた。柳田はそれに抗して日本中の民間伝承の調査記録を行い、「平地人を戦慄せしめ」ようとした。現代日本も、コンテンツ産業および仮想現実(VR)や拡張現実(AR)のさらなる進歩、そしてテクノ-アニミズムを通して、異世界の存在は私たちにとって日々重きを増してきているようだ。鷲見も、柳田や折口信夫の著作を読み、とくに「まれびと」や「うつろ舟」に関心を寄せていた。《CONTENA》は、荒ぶる来訪神が、ライトステージや装われた鷲見の身体という乗り物(うつろ舟)に乗ってやってきて、鷲見の身体に憑依する(まれびと)という、儀礼の記録なのではないだろうか。そこでは鷲見が神となって、異世界が世界となる。

スキャンされたデータは、フォトグラメトリにそぐわない素材であるプラスチックの使用によって、人間のかたちを一部とどめながらもくずれた身体の様相を呈する。カバーやラップの質感は私たちが日常に見慣れたものでもあるが、いっぽうでそれらを身に着けていく鷲見の身体は、徐々に光の槍を集めて神々しく輝くようでもある。顔を徐々に覆い、個人の表情を覆い隠すこともそれを助長する。これを見た人は、戸惑いやおののき、もしくは畏怖の情に襲われるかもしれない。装いを中心として作り上げる鷲見の儀礼は、マテリアルを操作するだけでなく、人々の感覚の中へ働きかける。人間が別の存在に一歩近づく、神が人間に一歩近づく、その瞬間の記録を目撃した現代の平地人もきっと、戦慄するだろう。

山野井千晶(やまのい・ちあき)

東京藝術大学大学院美学研究分野修了。主にブラジルの参加型作品について、「遊び」の視座から研究を行う。